【親・祖父母へ読む弔辞】書き方・構成・マナーを徹底解説!|例文つき

弔辞を2回ほど読んだ経験がある赤フジです。

弔辞を聞くことさえあまりないのに自分が読む立場になった時、

- どのように書いたらいいのか?

- マナーはあるのか?

- 読む時に気をつけることは?

と不安だらけになりますよね。

実際に自分が書くことになった時は、弔辞に関する解説サイトや例文を読み漁りました。

そして、いざ書いてみたら形式ばったものになってしまい、身内に対して書いたはずなのに他人行儀感が…😱

弔辞で書き方やマナーも大切ですが、何よりも一番大切なのは『自分の言葉で伝える』こと。

弔辞を読んだ経験のある私が、

『弔辞の構成・書き方・読み方・注意点』をご紹介します。

「このポイントを押さえておけば大丈夫!」といった内容をまとめたので、ぜひ参考にしてみてください。

弔辞は『大切な人へ贈る最後の言葉』です。マナーを守りつつ、あなたの大切な人へ自分の想いを届けましょう。

☑︎ 祖父母や親など家族に弔辞を読む

☑︎ 弔辞の書き方や構成を知りたい

☑︎ 弔辞の読み方やマナーを知りたい

弔辞の「内容の構成」や「マナー」は大切!

しかし、一番重要なことは『自分の言葉で伝える』ことだと私は考えています。

実際に私も弔辞を初めて書く時は不安で、ネット検索をしまくり、例文ばかりを参考にしていました。

書き上がったのは、どうしても他人行儀感のある形式ばったもの(Oh..😱)

これを…おばあちゃんに読むの?

なんか自分の言葉じゃないみたい💦

書き上げた弔辞に違和感を覚えて「このままでいいのか?」と、またもネット検索。

そこで、Yahoo!知恵袋で弔辞に関する質問に回答されていた、お坊さんの言葉に出会いました。

弔辞を数多く聞いてきて「いい弔辞だな」と感動したのは、自分と故人とのエピソードを自分の言葉で伝えているものです。逆に、もったいない弔辞は形式ばかりの形だけの言葉。いかに言葉に心を込めるかが大切だと思います。(要約)

子どもから初老の方、どんな人が書いても感動するような弔辞は自分が紡ぐ言葉。

私はきっと「社会人だからといって形式にこだわらなくていいんだよ」と背中を誰かに押されたかったのだと思います。

この言葉に私は救われ、祖母へ贈るお別れの弔辞で悔いなく思いを伝えることができました。

私と同じように悩まれている方がいらっしゃったら、今度は私がこの記事を通して背中を押してあげたいです。

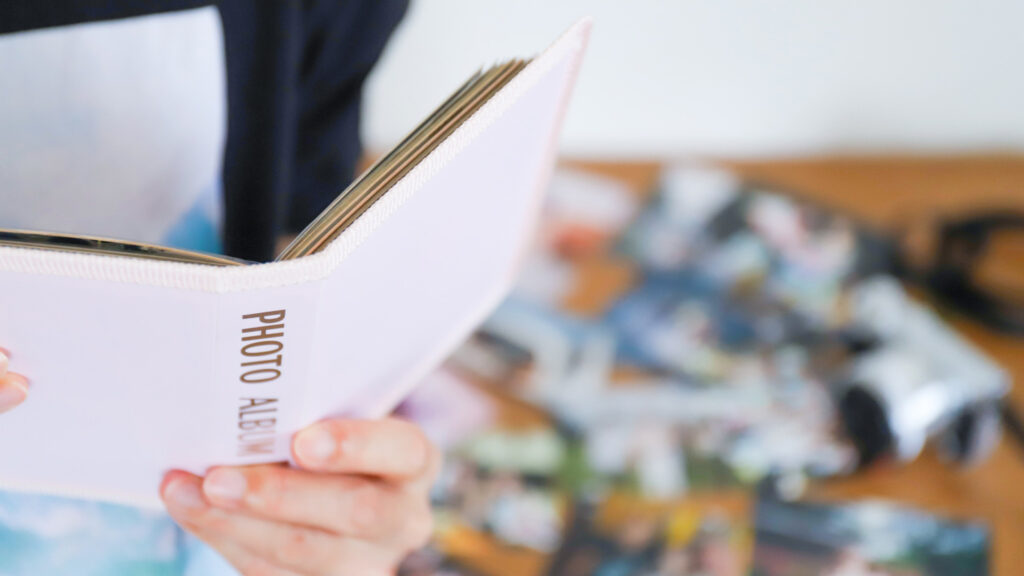

弔辞を書き始める前に 故人との思い出を整理しよう

すぐに弔辞を書き始めるのは難しいものが。

故人との思い出を整理することで、弔辞を書く際に内容をまとめやすくなります。

まずは、故人との思い出や故人が好きだったもの、人柄、口癖など思いつくものを箇条書きで書き出してみましょう。

私も弔辞を書き始める前に、まずはエピソードや人柄などを箇条書きにしていました。

また、兄弟や友人など共通の知人と話すことも、気づかなかった一面を知るきっかけになるかもしれません。

弔辞の文字数は800字〜1200字を目安に作成しよう

弔辞を読む時間は、目安として3分程度で長くても5分以内におさめるのが一般的。

短すぎると内容が薄い印象になってしまいます。

葬儀は限られた時間で進行するため、長くなりすぎないように伝えたい思いを分かりやすくまとめましょう。

文字数にすると800字〜1200字、原稿用紙で2〜3枚程度です。

弔辞は一般に、口語体の文章で書きます。

しかし、格式を重んじる場合には文語体を用いることもあるのでシーンに応じて使い分けましょう。

自分の他に弔辞を読む方がいる場合は、内容が重複しないか事前に確認して配慮することも大切です。

弔辞の文章構成は大きくわけて5つの内容になります。

| 導入 | 個人への呼びかけや追悼の言葉から始めます。 |

| 訃報を知ったときの心境 | 訃報を聞いた時の驚きや悲しみを述べます。 |

| 故人の人柄や思い出 | 故人の人柄や功績などが分かるように、思い出深いエピソードを交えつつ語ります。 |

| 現在の心境と今後の思い | 現在の心境を受けた今後の決意や、故人への感謝や敬意を伝えます。 |

| お悔やみの言葉 | 故人の冥福を祈る言葉を告げ、故人に別れの言葉で結びます。 |

親・祖父母への弔辞の例文

弔辞は句読点なしで書くのがマナーですが、例文は読みやすいように句読点ありでまとめました。

例文を色分けしています。(同じ色で導入からお悔やみの言葉まで繋げると一つの弔辞になります)

ぜひ参考にしてイメージを掴んでいただければ幸いです。

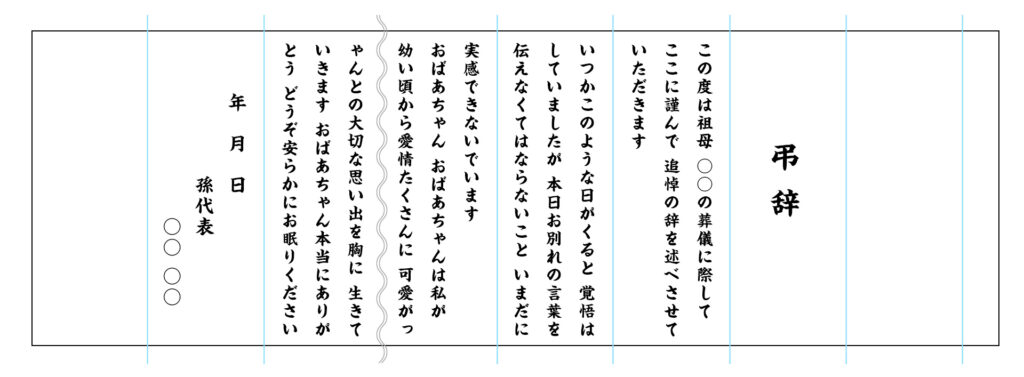

例文①:導入

この度は祖母 ○○○○の葬儀に際して、ここに謹んで追悼の辞を述べさせていただきます。

敬愛する祖父 ◯◯の旅立ちにあたり、謹んで哀悼の意を捧げます。

父 ○○の御霊前に、謹んでお別れのご挨拶を申し上げます。

キリスト教のプロテスタントでは弔辞は遺族に向かってのものとされ、故人に呼びかけはしません。そのため、弔辞は故人の弔いではなく故人の思い出を参列者に語るような内容にしましょう。

例文②:訃報を知ったときの心境

いつかこのような日が来ると覚悟はしていましたが、本日、お別れの言葉を伝えなくてはならないこと いまだに実感できないでいます。

本日 このようにお別れの言葉を述べることになるとは、夢にも思いませんでした。突然の別れに、まだ心が整理できていません。

突然のことで信じきれない気持ちでいっぱいです。いつも優しい父がいないということを、まだ受け止め切れていません。

例文③:故人の人柄や思い出

おばあちゃん。おばあちゃんは私が幼い頃から愛情たくさんに可愛がってくれましたね。おばあちゃんの家に遊びに行くと、いつも朗らかな笑顔であたたかく迎えてくれました。その嬉しげな優しい笑顔が忘れられません。お祭りで花火を一緒に見たこと、スーパーで一緒にお買い物したこと、おばあちゃんが作ってくれた落とし卵のお味噌汁が美味しくて大好きだったこと、どれもかけがえのない思い出です。遊びに行った帰り際には いつもお菓子や飲み物などたくさん持たせてくれたり、私たちの姿が見えなくなるまで手を振り続けてくれたりと、おばあちゃんからの愛情をとても感じていました。私が結婚する時は喜んでくれて嬉しかったです。おばあちゃんは、いつも気にかけてくれる優しさとお茶目さを併せ持つ素敵な人でした。そんなおばあちゃんが私は大好きです。

私の場合、「おばあちゃんは私が〜」と本文を読み始める前に一言「おばあちゃん」と本人に呼びかけるように言ってから読みました。そうすることで、冒頭の『祖母呼び』の雰囲気から、おばあちゃんに向けてのメッセージに切り替えることができ、不自然さがなくなりました。

祖父は人望が厚く手先が器用な人でした。僕の自転車が壊れてしまった時には、あっという間に直してくれたことを今でもよく覚えています。なんでも作れて直せてしまう祖父を尊敬していました。おじいちゃん子で、小学生の時には祖父と虫を取りに行ったり山菜取りをしたり、たくさん遊んでもらいました。時には困らせてしまうこともありましたが、怒られた記憶がないくらい優しく温厚な祖父でした。僕の学校生活を気にかけてくれたり、いつも応援してくれたこと本当に嬉しかったです。成人式を終えて会いに行ったら「大きくなったなぁ」と喜んでくれたこと、その時に撮影した祖父との記念写真は僕の宝物です。祖父はいつも穏やかで気が利くので、いつも地域の方から慕われていました。僕もそんな祖父のように人から慕われるような立派な社会人になります。

父さん、父さんは仕事で忙しくありながらも、いつも私たちのことを想ってくれましたね。仕事で疲れているはずなのに、休日は遊びに連れて行ってくれたり僕の話をたくさん聞いてくれて嬉しかったです。気さくで明るい父さんと過ごした時間は楽しい思い出ばかりです。僕が悩んでいる時はじっくり話を聞いてくれて、優しく背中を押してくれましたね。父さんの支えがあったからこそ、今の僕がいます。どんな時も家族の味方でいてくれる父さんは、本当に頼もしい存在でした。もっと父さんと思い出をつくりたかったです。父さんが僕たちに教えてくれたことや、与えてくれた愛情は決して忘れません。

マイナスな印象を与えるような話や感傷的な言葉を並べることは避けましょう。

例文④:現在の心境・今後の思い・感謝の言葉

私はこれからもずっと、おばあちゃんとの思い出を胸に生きていきいます。おばあちゃん、本当にありがとう。

祖父は僕の中でとても大きな存在で、まだ悲しい気持ちで胸がいっぱいですが、これからも祖父のことは大切に思い続けます。これからもずっと見守っていてください。

僕たちが幼い頃から今日まで本当に長い間、お疲れ様でした。いつも支えてくれてありがとう。これからは父さんのように、強く、そして優しい人間になれるよう努力し生きていきます。

例文⑤:お悔やみの言葉

どうぞ安らかにお休みください。これをもって、お別れの言葉といたします。令和◯年◯月◯日 孫代表○○

じいちゃん、本当にありがとう。どうか安らかにお休みください。 令和◯年◯月◯日 孫一同を代表して ◯◯

どうか安らかにお眠りください。さようなら。 令和◯年◯月◯日 長男 ○○ ◯◯

忌み言葉(いやみことば)は、『縁起が悪い・不吉だとされる言葉や表現』のこと。

ご遺族の心情を傷つける可能性があるため葬式の場では使わない方がいいとされています。

ご遺族の心に寄り添い、社会人としてのマナーを守る意味でも、忌み言葉を言い換える必要性を覚えておきましょう。

いろいろ、重ね重ね、たびたび、返す返す、くれぐれも、皆々様、いよいよ、またまた、しばしば、ますます、つぎつぎ

続く、また、再び、次に、重ねる、追って

4、9、四、九、四苦八苦、消える、切れる、終わる、つらい、苦しむ、大変なこと、とんだこと

ご生存中→ご生前、生きているころ→お元気なころ、死亡→ご逝去、事故→不慮の出来事

仏式:迷う、浮かばれない

浄土真宗:冥福、ご霊前

神式・キリスト教式:供養、成仏、冥福、往生

遺族に対して失礼のないように宗派に合った言葉遣いを心がけましょう。

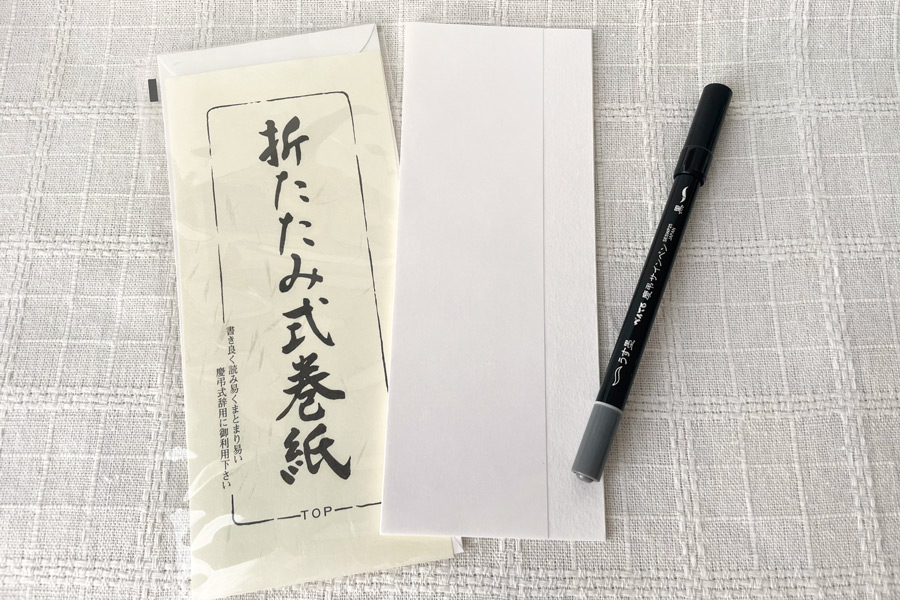

まず始めに弔辞の文面を一度まとめてから、清書することをオススメします。

弔辞は『奉書紙』に『薄墨』で縦書きにして包む

弔辞を書く場合、正式には『奉書紙』に『薄墨』で『縦書き』にします。

手書きは、大判の巻紙または奉書紙。薄墨の毛筆または慶弔サインペン薄墨の毛筆。

用意が難しい場合は筆ペンでも問題はなく、最近では白い無地の便箋や、上質な用紙に黒の万年筆やペンで書いても失礼にはあたりません。

薄墨には『深い悲しみによる涙で墨が薄くなった』『急な訃報に慌てて駆けつけたため墨を十分に摺る時間がなかった』という意味が。

逆に結婚式のご祝儀などお祝いごとには、濃い黒色を使うので間違えないようにしましょう。

パソコンを使って弔辞を作成することも可能です。

会社関係者や友人代表の弔辞であれば書いた弔辞がご遺族に渡ることを考慮しますが、身内であれば形式に囚われなくていいでしょう。

レーザープリンターやインクジェットに対応している奉書紙もあり、最近ではパソコンで弔辞を作成する方も増えています。

毛筆フォントを使用しA4用紙に縦書きで書きます。印刷は薄墨色でコピー用紙もしくは奉書紙に印刷しましょう(奉書紙を使用する方が気持ちがより伝わるのでオススメ)。パソコンで印刷した弔辞は無地の白封筒(一重)に入れます。

弔辞は裸のまま持ち歩くことはマナー違反。

必ず奉書紙で包む、もしくは無地の白封筒(一重)に入れる必要があります。

弔辞を奉書紙に書いた場合には包む奉書紙も同じものが好ましいですが、折りたたみ巻紙に白封筒が付属している商品もあります。

私が購入したのはこの種類だったので、奉書紙でなく白封筒に入れました。

便箋やパソコンで作成する場合も無地の白封筒を用意しましょう。

封筒は一重のものを選んでください。二重の封筒は「不幸が重なる」ことを連想させてしまうので避けましょう。

奉書紙は書道用品店、和紙専門店、デパート、Amazonや楽天といったネットなどで手に入ります。

私は文房具店で購入しました。

実際に使用したのは、こちらの3点です。

▼ 巻紙と包み(白封筒)

▼ 本文用の筆

▼ 白封筒の表書き用の筆

弔辞は句読点を使わず書くのがマナー

句読点は「切れる」「離れる」を連想させてしまうので、昔から句読点を使わずに書かれてきました。

代わりに一字分の空白をあけたり、改行したりして読みやすくします。

書き始めや改行の際も1字下げず、縦書きにします。

下記の図を参考にしてください。

たとえ字が綺麗でなくても、心を込めて丁寧に書くことで、相手への配慮が伝わります👍

巻紙の端から余白を取り、中央に『弔辞』の文字を書きます。

そしてまた、余白をあけて本文を書き始めます。

解説サイトによって余白の長さや弔辞の位置がまちまちだったので、図のような雰囲気になっていれば大丈夫です。

弔辞の最後に日付、肩書き、氏名を一行ずつ書きます。

日付は本文より低い位置に、何年何月何日と記載。日付の後に改行して名前を記載します。

私の場合は孫を代表して弔辞を読むので、肩書きが『孫代表』になりました。

「四」「九」の忌み数が弔辞の日付に入ることについて、原則として日付に「四」「九」が入ることは問題ありません。「令和○年九月四日」など、弔辞で普通に日付や年号を読むのは大丈夫です。

巻紙の場合は記名から10cmほど余白をつけて、余った部分を切り落としてください。

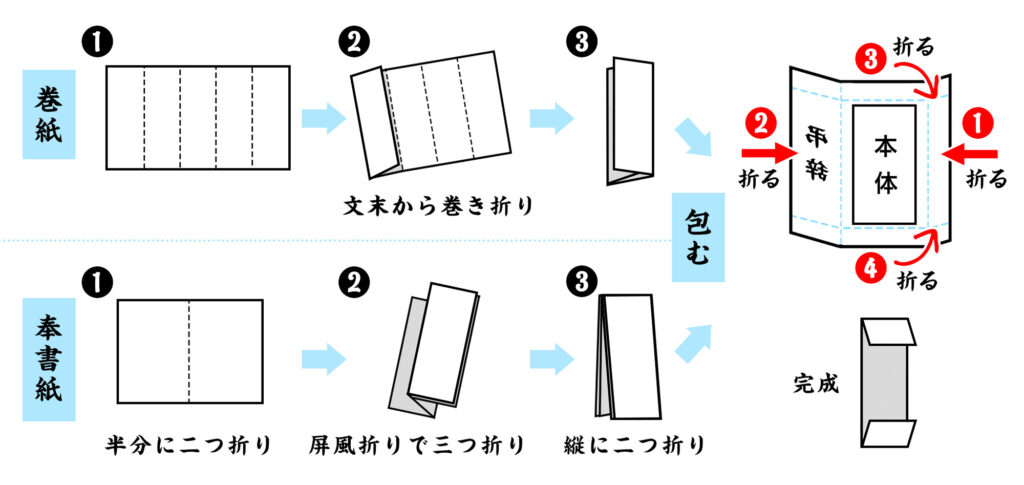

巻紙・奉書紙・便箋の折り方と弔辞の包み方

弔辞の畳み方は紙の種類によって変わります。

また、奉書紙で弔辞を包む場合と、弔辞を白封筒に入れる場合の手順は下記の画像の通りになります。

包紙または白封筒の表面中央には「弔辞」と書いてください。

巻紙の折り方

- 折り目がない場合は、一折り、約8cmの幅で軽く折り目をつける。

- 折り目にそって文末から(左から右へ)巻き折りにする。

- 右端を上に重ねる。

奉書紙の折り方

- 弔辞の書き始めが右上にくるように奉書紙を置き、奉書紙の左右を合わせるよう半分に二つ折りする。

- 屏風折りで三つ折りする。

- 上下を合わせるように縦に二つ折りする。

弔辞の包み方

弔辞を包めるように大きめの奉書紙を用意し、奉書紙の真ん中より少し右側に置く。

- 右側を折る。

- 左側を重ねるように折る。

- 上側を裏側に折りたたむ。

- 下側を裏側に折りたたむ。

包み終えたら裏返して「弔辞」と手書きで表書きを入れましょう。

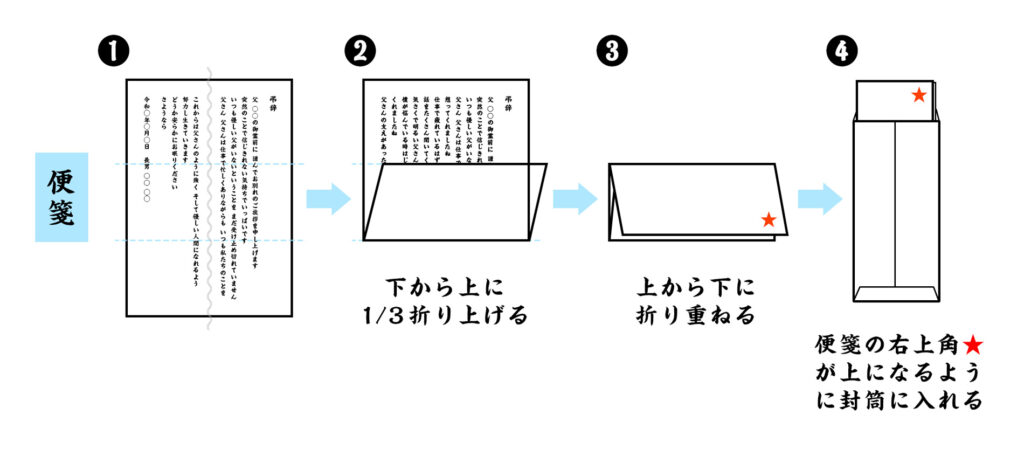

便箋の折り方・封筒の入れ方

- 便箋または印刷した用紙が三つ折りになるよう、軽く折り目をつける。

- 下から上に1/3折り上げる。

- 上から下に折り重ねる。

- 便箋の右上角(★)が上になるように、一重の白封筒に入れる。

封筒の表書き(弔辞)を書くことを忘れずに。

【 四つ折りにする場合 】

❶ まず下から上に半分に折り上げる。

❷ もう一度 下から上に半分に折り上げる。

❸ 三つ折りの時と同じく便箋の右上角が上になるように、一重の白封筒に入れる。

事前に声に出して弔辞を読む練習をしておくと、言葉遣いや時間配分を確認することができます。

内容に問題ないか不安な方は家族や友人に聞いてもらい、アドバイスをもらうのもいいでしょう。

弔辞の述べ方

- 包紙(封筒)から弔辞を取り出し、弔辞を目の高さになるように両手で持つ。

※読む際に包紙は左手側で、弔辞の下に置くように。 - 司会者に呼ばれたら霊前に進み、僧侶・ご遺族に一礼してからご遺影に向かって一礼する。

- 故人に語りかけるように心を込め、落ち着いてゆっくり読む。

- 読み終えたら、もとのようにたたみ包紙(封筒)に入れる。

- 表書きをご霊前に向け壇上に置く。

- ご遺影に一礼したあと僧侶、ご遺族に一礼して席に戻る。

当日の流れについてはスタッフの方からご案内があると思いますで、ご安心ください。

弔辞を読む際の留意点

- 静かに落ち着いたトーンで。

- はっきりと言葉を発する。

- 心を込めて、丁寧に。

- ゆっくりと言葉を噛みしめるように読む。

弔辞を読む流れや留意点を解説しましたが、当日はスラスラ読めなくても大丈夫です。

人前で読み上げる緊張もあれば、読んでいると思い出が浮かんできて涙で詰まってしまうこともあります。

弔辞を読むことになった2回目も、声が震えたり読んでて涙が出てしまいました。

たどたどしくても、故人を偲ぶ気持ちが大切です。

弔辞に正解というものはありません。

弔辞は『大切な人へ贈る最後の言葉』なのですから、あなたの言葉で大切なご家族様へ気持ちを届けましょう。

『自分の心との向き合い方』や『通夜・葬儀での故人との向き合い方』についてご紹介!